OwnCloud hat seine SyncClients aktualisiert, so dass nun auch eine Version für Ubuntu 12.04 LTS zur Verfügung steht. Die Anleitung auf der oben verlinkten Seite ist aber etwas rudimentär geworden, da auch der Hinweis fehlt, wie man an das Zertifikat des Repositories heran kommt.

In die eigenen sources.list das Repo von OwnCloud eintragen (hier für den Editor vi)

sudo vi /etc/apt/sources.list

Am Ende hinzufügen und speichern:

deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/xUbuntu_12.04/ /

Jetzt den Key des Repos importieren

wget -O – http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/community/xUbuntu_12.04/Release.key | sudo apt-key add –

und den SyncClient installieren

apt-get update

apt-get install owncloud-client

Unter KDE ruft man OwnCloud zum ersten Start praktischer Weise über ALT F2 auf, da (zumindest bei mir) der Menüeintrag über Kickoff noch nicht zu finden war.

Das Progrämmchen nistet sich sofort als Wolke in der Taskleiste ein. Ein Klick darauf startet den Einrichtungsassistenten.

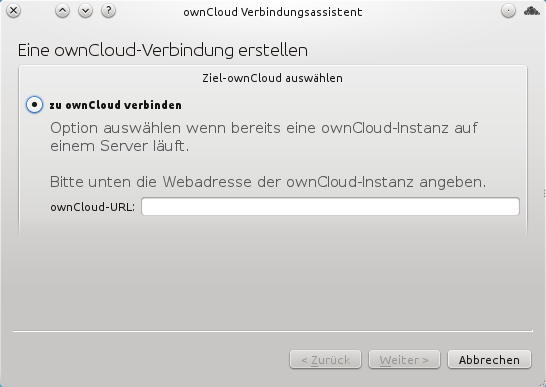

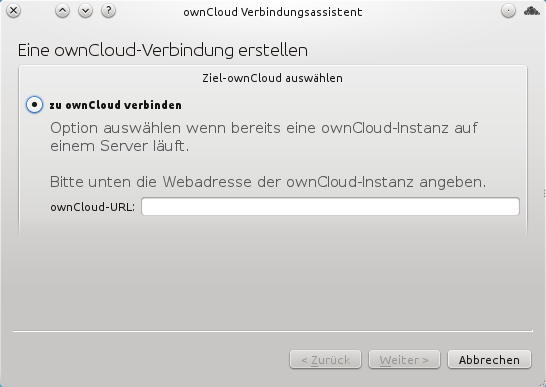

Zuerst wird die URL zum eigenen OwnCloud Server abgefragt.

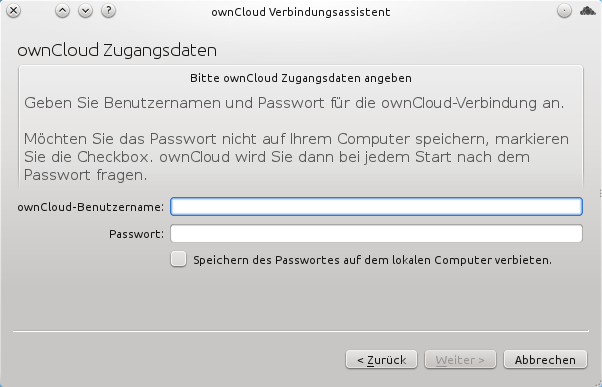

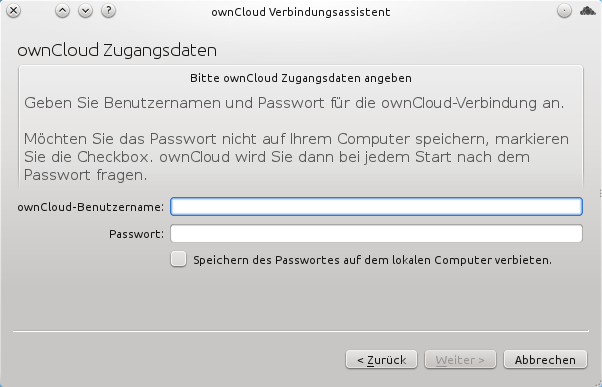

Dann werden die Benutzerdaten für den OwnCloud Server eingetragen. OwnCloud richtet sich dann selbst im Homeverzeichnis den Unterordner ~/ownCloud ein.

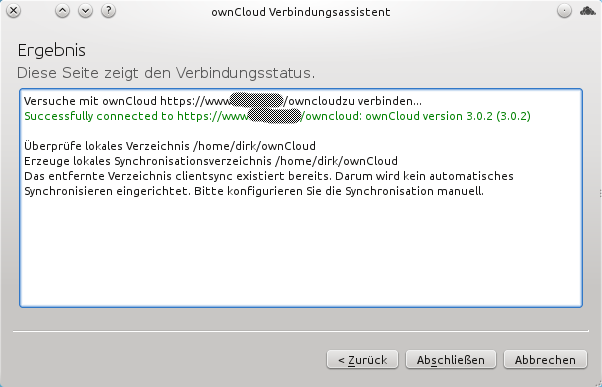

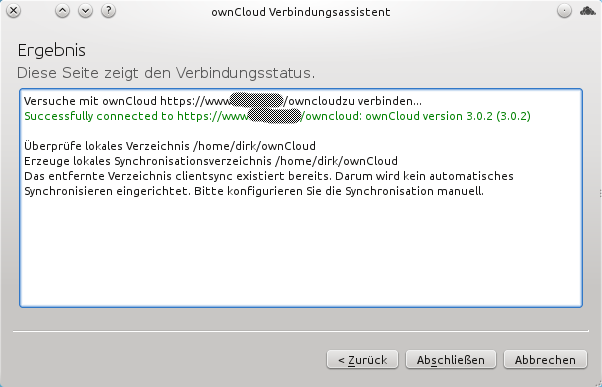

Am Ende behauptet OwnCloud alles sei fertig.

Das ist auch so, wenn es sich um den ersten Clientrechner handelt, den man mit seiner OwnCloud verbindet. Dann richtet OwnCloud auf dem Server das Unterverzeichnis clientsync ein und gleich dieses mit dem lokalen Ordner ~/ownCloud ab.

Beim zweiten Client passiert dann: nix. Es fehlt schlicht die Pfadangabe.

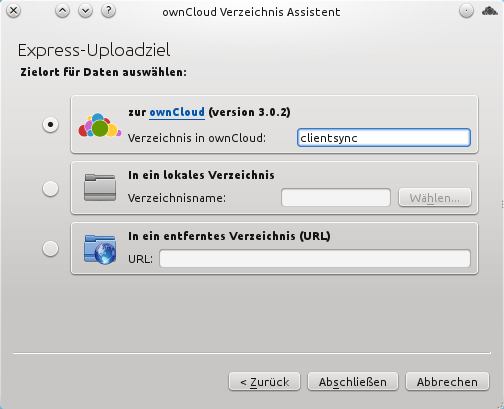

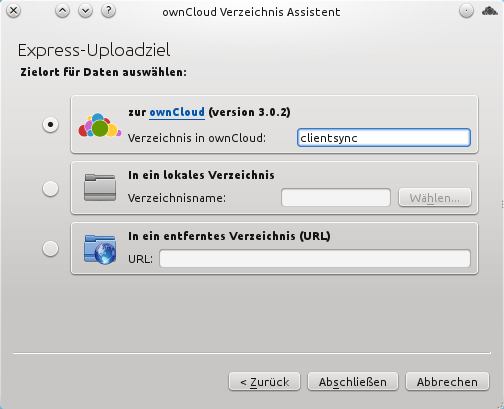

Der Pfad zum zu synchronisierenden Verzeichnis muss beim zweiten Client händisch gesetzt werden und hierzu nutzt man den Verzeichnisassistenten. Dieser Verzeichnisassistent ist über einen Rechtsklick auf die Wolke und dann über den Menüpunkt „Hinzufügen“ zu finden.

Weitere Fehlerquelle nach dem Setup: Die Uhrzeit auf Client und Server stimmen nicht exakt genug überein; dann verweigert OwnCloud die Synchronisation.

Die Abstimmung der Uhrzeit aller beteiligten Clients und Server gegenüber einem gemeinsamen Zeitserver ist deswegen Pflicht. Auf dem Server sollte man deswegen ntp installieren – auf dem Client kann man den Zeitserver (zumindest unter KDE) durch einen Rechtsklick auf die Uhr in der Taskleiste einstellen.

Gespeichert wird die auf den Server bezogene Konfiguration (und das verschlüsselte Kennwort) unter

~/.local/share/data/ownCloud/owncloud.cfg

Im Unterordner

~/.local/share/data/ownCloud/folders/ownCloud

liegt die Verzeichniskonfiguration.